一昨日のゼミで話題になった「商品の価値とは何か?」 という問いに対して、関連する議論を少し整理した。

1) 商品の価値は生産者側で決まるのか、それとも消費者側で決まるのか

経済学において、商品の価値は、アダム・スミスやデヴィッド・リカードら「古典派」はその商品の生産に要した労働力によって決定されると考え、ウィリアム・S・ジェボンズ、レオン・ワレラス、カール・メンガーらは、その商品を使用する消費者が感じる効用によって決定されると考えた。

スミスは、「国富論」の中で、分業が徹底することにより、私たちの生活の必需品や便宜品、娯楽品のうち、私たちが自給自足できるものがごく一部となり、それらの大部分を他人の労働によって引き出すようになるという状況を前提に、商品の価値について以下のように述べている。

「あらゆる商品の価値は、自ら使用したり消費したりするのではなく、もっぱら他の商品と交換するために所有している人にとっては、それが彼に購買または支配を可能にする労働量に等しいことになる。それゆえ、労働があらゆる商品の交換価値の本当の尺度なのである」(Smith 1776)

「あらゆるものの真実価格、つまり、どんなものであれその入手を望む人が実際に要する費用は、それを獲得する苦労と労力である。あらゆるものが、それを獲得したうえで、処分するなり、他の何かと交換しようとする人にとって実際に持つ価値とは、それを所有するがゆえに自身は手を下さずに済み、他人に負わせることができる苦労と手数である」(Smith 1776)

これが、後にリカードらによって「労働価値説」として整理される、「商品の価値はその生産に必要な労働力によって決定される」という考え方である(武隈他 2005)。

これに対して、イギリスではジェボンズ、ヨーロッパ大陸ではワルラス、メンガーがそれぞれ独自に展開したのが、「価値効用説」、すなわち、「商品の価値は個人がそれを使用あるいは消費することによって得られる満足、すなわち効用によって決定される」 という考え方である(武隈他 2005)。例えばジェボンズは兄への手紙の中で次のように述べている。

“One of the most important axioms is, that as the quantity of any commodity, for instance, plain food, which a man has to consume, increases, so the utility or benefit derived from the last portion used decreases in degree. The decrease of enjoyment between the beginning and end of a meal may be taken as an example. And I assume that on an average, the ratio of utility is some continuous mathematical function of the quantity of commodity.” (Jevons 1860)

「最も重要な公理の一つは、次のようなものである。すなわち、何らかの商品、例えば人間が消費しなければならないふだんの食糧の数量が増加するにつれて、最後に使用された部分から得られる効用または便益はその度合が減少するということである。食事の最初と最後のあいだの満足の減少をこの一例にとることができるだろう。そして私は、平均して、効用比率は商品の数量のある数学的な連続関数であると仮定する」(根井 2018)

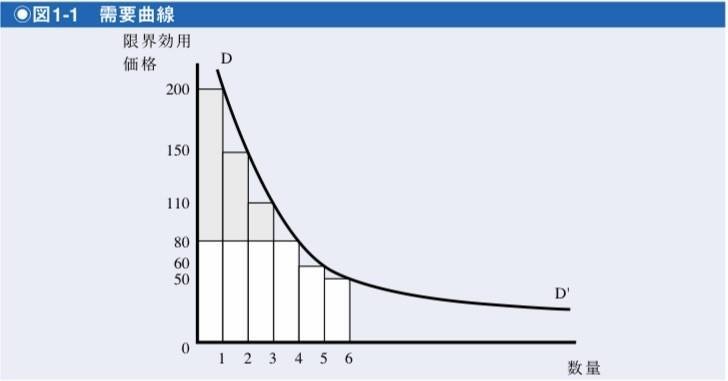

この連続関数を具現化させたのが、アルフレッド・マーシャルの需要曲線である。例えば図1-1は、消費者が商品に感じる効用が、消費する量が増えるとともに小さくなる法則を示している。例えば商品がパンだとすると、消費者が空腹であるときには価値を高く感じるので1つ目のパンに200円払っても良いと思うが、2つ目には150円、3つ目には110円、4つ目には80円、5つ目には60円、6つ目には50円以上払いたくないと考えるように、商品に感じる価値が小さくなっていく。

この議論は、今日的な経営に置き換えれば、生産にかかったコスト(例: 労働の対価や設備の減価償却)の積み上げで価格を決めるか、それとも、消費者側が知覚する価値に見合った価格で決まるのか、というものに近いのではないだろうか。

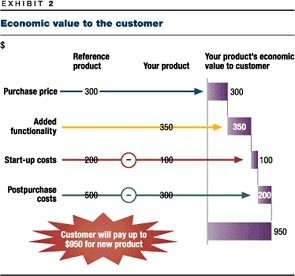

そして、今日の経営においては、例えば Forbis and Mehta (1979)の“Economic Value to Customer”のように、後者がより重視されているといえよう。

2) 商品の価値は合理的に決まるのか、それともそうではないのか

「労働価値説」=古典派、「効用価値説」=新古典派の中で、カール・マルクスは経済学の教科書などにおいては前者に分類されていることが一般的だが、実は独特のポジションを取っている。

例えば、次の部分では、使用価値≒消費者側が知覚する価値に注目しているように見える。

「商品はまず第一に外的対象である。すなわち、その属性によって人間のなんらかの種類の欲望を充足させる一つの物である。これらの欲望の性質は、それが例えば胃の腑 から出てこようと創造によるものであろうと、ことの本質を少しも変化させない。(中略)一つの物の有用性〔すなわち、いかなる種類かの人間の欲望を充足させる物の属性〕は、この物を使用価値にする」(Marx 1867)

ところが、それに続く部分において、使用価値が目的としての性格だけでなく、富の素材的内容や交換価値の素材の担い手といった手段としての性格も持つことを指摘している。

「しかしながら、この有用性は空中に浮かんでいるものではない。それは、商品体の属性によって限定されていて、商品体なくしては存在するものではない。(中略)使用価値は、富の社会的形態の如何にかかわらず、富の素材的内容をなしている。われわれがこれから考察しようとしている社会形態においては、使用価値は同時に交換価値の素材的な担い手をなしている」(Marx 1867)

交換価値とは何か? マルクスは、あるカテゴリーの商品がもたらす使用価値と、別のカテゴリーの商品がもたらす使用価値との間の交換のレート的なものとして描いている。

「交換価値は、まず第一に量的な関係として、すなわち、ある種類の使用価値が他の種類の使用価値と交換される比率として、すなわち、時と所とにしたがって、たえず変化する関係として、現われる。したがって、交換価値は、何か偶然的なるもの、純粋に相対的なるものであって、商品に内在的な、固有の 効属性を取得することが人間にとって多くの労働を要するものか、少ない労働を要するものか、ということによってきまるのではない」(Marx 1867)

経済学において「労働価値説」の代表的な論者と分類されているマルクスは、この部分で「労働価値説」を否定している。しかし、その後で続くところでは、こうも述べている。

「使用価値としては、商品は、何よりもまず異なれる質のものである。交換価値としては、商品はただ量を異にするだけのものであって、したがって、一原子の使用価値をも含んでいない。いまもし商品体の使用価値を無視するとすれば、商品体に残る属性は、ただ一つ、労働生産物という属性だけである」(Marx 1867)

ここで一見「労働価値説」に逆戻りしたかのように見えるマルクスは、実は労働を次のように定義し直している。

「それはもはや指物労働の生産物でも、建築労働や紡織労働やその他なにか一定の生産的労働の生産物でもない。労働生産物の有用なる性質とともに、その中に表わされている労働の有用なる性質は消失する。したがって、これらの労働の異なった具体的な形態も消失する。それらはもはや相互に区別されることなく、ことごとく同じ人間労働、抽象的に人間的な労働に整約される」(Marx 1867)

スミスが論じ、リカードが整理した「労働価値説」における「個々の商品を生産するための労働」は、ここから「ことごとく同じ人間労働、抽象的に人間的な労働」という、異質の概念に置き換えられている。

「われわれはいま労働生産物の残りをしらべて見よう。もはや、妖怪のような同一の対象性以外に、すなわち、無差別な人間労働の、言いかえればその支出形態を考慮することのない、人間労働力支出の、単なる膠状物というもの以外に、労働生産物から何物も残っていない。これらの物は、ただ、なおその生産に人間労働力が支出されており、人間労働が累積されているということを表わしているだけである。これらの物は、お互いに共通な、この社会的実体の結晶として、価値ー商品価値である。商品の交換関係そのものにおいては、その交換価値は、その使用価値から全く独立しているあるものとして、現われた」(Marx 1867)

そして、「抽象的に人間的な労働」において、より生産性が低く(=その商品を生産するのにより多くの労働の量が必要で)、多くの労働の量を投入することが求められる商品が価値を持つ例として、マルクスはダイヤモンドを挙げる。

「同一量の労働は、例えば豊年には八ブッシェルの小麦に表わされるが、凶年にはか四ブッシェルに表わされるにすぎない。同一量の労働は、富坑においては、貧坑におけるより多くの金属を産出する、等々。ダイヤモンドは、地殻中にまれにしか現われない。したがって、その採取には、平均して多くの労働時間が必要とされる。そのためにダイヤモンドは、小さい体積の中に多くの労働を表している。(中略)もし少量の労働をもって、石炭がダイヤモンドに転化されうるようになれば、その価値は煉瓦以下に低下することになるだろう 」(Marx 1867)

そこから、マルクスは、商品を生産するための労働力が自己目的化し、商品と切り離せなくなっている「物神的な性格」に着目する。

「商品形態は、人間にたいして彼ら自身の労働の社会的性格を労働生産物自身の対象的性格として、これらの物の社会的自然属性として、反映するということ、したがってまた、総労働にたいする生産者の社会的関係をも、彼らの外に存する対象の社会的関係として、反映するということである。このQuidproquo〔とりちがえ〕によって、労働生産物は商品となり、感覚的にして超感覚的な、または社会的な物となるのである」(Marx 1867)

ここで、交換価値は、使用価値≒消費者側が知覚する価値に転換する。すなわち、社会から離れた一個人としての消費者がダイヤモンドに使用価値を見出しているのではなく、交換を行う社会的な消費者が、それが多くの労働時間が必要とされるという理由からダイヤモンドに交換価値を見出し、それゆえ、使用価値を見出している。この状況を、マルクスは「商品の物神的な性格」と呼んでいる。

マルクスの議論の面白さは、商品の価値を、商品と消費者の間で、生産に必要な労働力や消費者にとっての効用といった合理的なモデルで捉えるだけでなく、消費者間の交換の中で、労働力の投入量≒金銭的な価値が自己目的化する非合理的なメカニズムを解き明かしているところである。

「商品の物神的な性格」は、マルクスを援用したフリードリヒ・エンゲルスが作り上げた共産主義の方々の目指した世界とは全く逆の方向の話とつなげてしまい恐縮だが、マーケティングにおいては、Carroll and Ahuvia (2006)のBrand Love(ブランドへの愛着)に影響をもたらすSelf-Expressive Brand(自己表現的なブランド)という変数や、Wiedmann, Hennings and Siebels (2009)のLuxury Value(贅沢さの価値)に影響をもたらすSocial Value(社会的な価値)の議論に通じる視野を切り開いていると言えるのではないだろうか。

これらについては、次の機会でまとめることにしよう。

参考文献

Smith, Adam (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation; 高哲男訳「国富論(上)」第5章 講談社)

武隈 慎一他(2005)「エコノミクス 入門ミクロ経済学」ダイヤモンド社

Forbis, John and Nitin Mehta (1979) “Economic Value to the Customer,” McKinsey Staff Paper, February 1979.

Marx, Karl H. (1867) DAS KAPITAL I; 向坂逸郎訳マルクス「資本論」(一) 岩波書店 2017年

Carroll, Barbara A. and Aaron C. Ahuvia (2006) “Some antecedents and outcomes of brand love,” Market Letters (2006) 17: 79–89.

Wiedmann,Klaus Peter, Nadine Hennigs and Astrid Siebels (2009) “Value-Based Segmentation of Luxury Consumption Behavior,” Psychology & Marketing, Vol. 26(7): 625–651.

(2020年6月14日にFacebookに投稿したテキストを再掲)

(2020年6月14日にFacebookに投稿したテキストを再掲)