はじめに

Kotler and Stigliano (2018)は、「リテール4.0」において、小売業の今日的なあり方を「デジタル技術を活用した『人間対人間』の取引」と論じ、その特徴として、伝統的な仲介を迂回し、コンテンツや商品を直接顧客に提供し、オンラインで取引を完結することと、ソーシャル・メディアを通じて顧客と対話することを挙げている。

このような「リテール4.0」の典型的なビジネスの一つが、2000年代後半に米国で登場し、世界各国に広がっている「D2C」であろう。

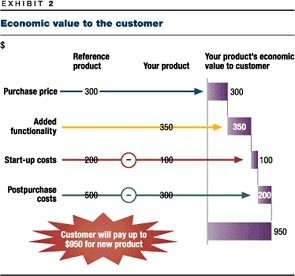

Leimstoll and Wölfle (2020)は、D2Cの基本機能となる直接販売(direct sales)を「(ブランドのメーカーによって)垂直統合された流通チャネルによって実現される販売」と定義している。ブランドのメーカーが自らオンラインや店舗で販売する点では、アパレル業界において、それまで卸や小売に支払っていたコストを削減することで提供する価格を抑制し、顧客が知覚する価値を高めようとしたSPA(製造小売業)と同じものに見える。

しかしながら、D2Cには、SPAと異なる特徴もある。その代表的なものは、「リテール4.0」で語られているソーシャル・メディアを通じた顧客との対話を重んじる点がまず挙げられるが、それとともに、Leimstoll and Wölfle (2020)は、決済や輸送、広告など支援機能(supporting functions)は、第三者のサービス提供者にアウトソーシングするという点を挙げている。

尾原 (2020)は、D2Cのプレイヤーにおいて、「イネーブラー(enabler)」と呼ばれるサービス提供者の役割の重要性を指摘している。例えば、支払関係の苦労を解放するキャッシュレスサービス提供者のようなイネーブラーが登場することにより、「自分の好きなことが商売になったらいいな」という個人の思いをかなえ、従来なら「こんなのは商売にならない」とあきらめていたような小さなことでも、ビジネスとして成り立つ可能性を広げ、個人を人間らしい活動に集中させることを可能にしたことを例示している。

D2Cのビジネスにおいて、経営者・ブランドクリエイターの「個人の思い」=ブランドが解決したい社会課題やヴィジョンとミッション、そこに至った個人のストーリーが核となり、その「個人の思い」を顧客とソーシャル・メディアなどを介して直接的に会話し、その実現のための製品・サービスの改善を短いサイクルで展開する「人間らしい活動」が核となる活動だとするならば、イネーブラーの登場によって、そのような活動に時間を割いて事業を展開することを可能になったといえよう。

しかしながら、それならば、何でもかんでもイネーブラーにアウトソースすれば良いのだろうか?おそらくそんなに単純な話ではない。なので、D2Cの経営者は、何を内製化し、何をアウトソースするかについて判断が求められる。

また、D2C以外に、従来型の事業を展開する企業においても、いわゆる「デジタル・トランスフォーメーション」と呼ばれる、デジタル情報技術がもたらしが事業環境において、自らの事業を再定義しようという取り組みの中で、例えば「プラットフォーム企業Xと組むべきか、それとも組まないべきか」といった問いが延々と議論がされているという。この問いも、その本質は、新たなタイプの取引先が登場する中で、「何を内製化し、何をアウトソースするか」という判断であると言えよう。

そこで、この判断の参考となる示唆を探るために、何を内製化し、何をアウトソースするかについて、これまで経済学や経営学で論じられてきた概念をいくつか見てみよう。

先行研究の全体像

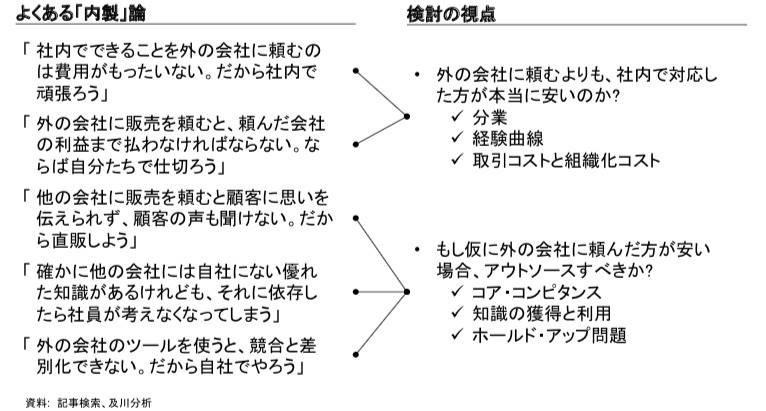

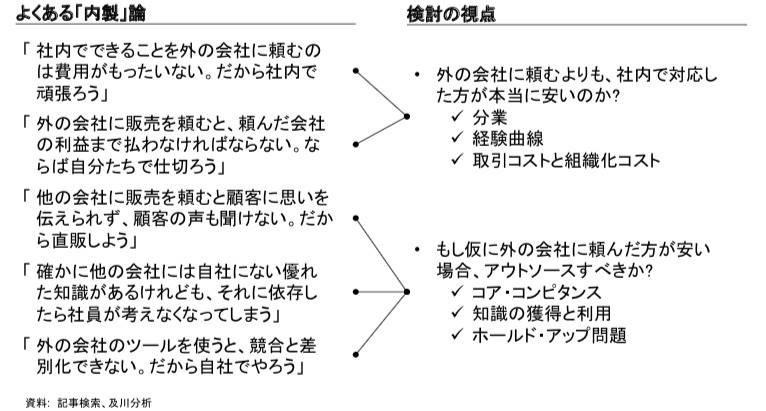

実務においては、図1の左側のような意見が、「内製すべき」という議論においてしばしば語られているのではないだろうか? それぞれの議論に対応した、経済学・経営学の代表的な先行研究を右に挙げた。

図1

以後、それぞれの概念を見ていこう。

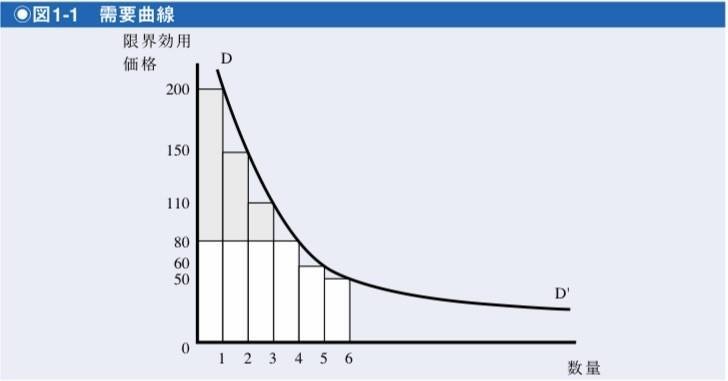

分 業

内製すべきか、アウトソースすべきかの議論に入る前に、その前提となる「分業」の議論を整理したい。経済学者のアダム・スミスは、当時の衣服の縫製において使われたピンの製造プロセスに着目し、皆が同じ仕事をするよりも、異なる仕事ごとに分業する方が生産性が向上することを指摘した(図2)。

図2

垂直統合と水平分離

この分業の形態は、その後、主として、自社内で分業する垂直統合と、企業間で分業する水平分業の二つのアプローチによって追求されてきた(図3)。

図3

経験曲線

垂直統合すべきか、水平分業すべきかを検討するかを検討する際の主要な論点の一つは、どちらにおいてより低いコストを実現できるかである。その論点に対して、経験曲線(図4)は、どちらにおいてより累積生産量を増やすことができるかによって指針を示すことができる。もしその業務に対して、内製して自社の社員が経験を重ねる機会よりも、アウトソースして社外の社員が経験を重ねる機会が多いならば、アウトソースする方が低いコストで同一の業務をこなせることになる。

図4

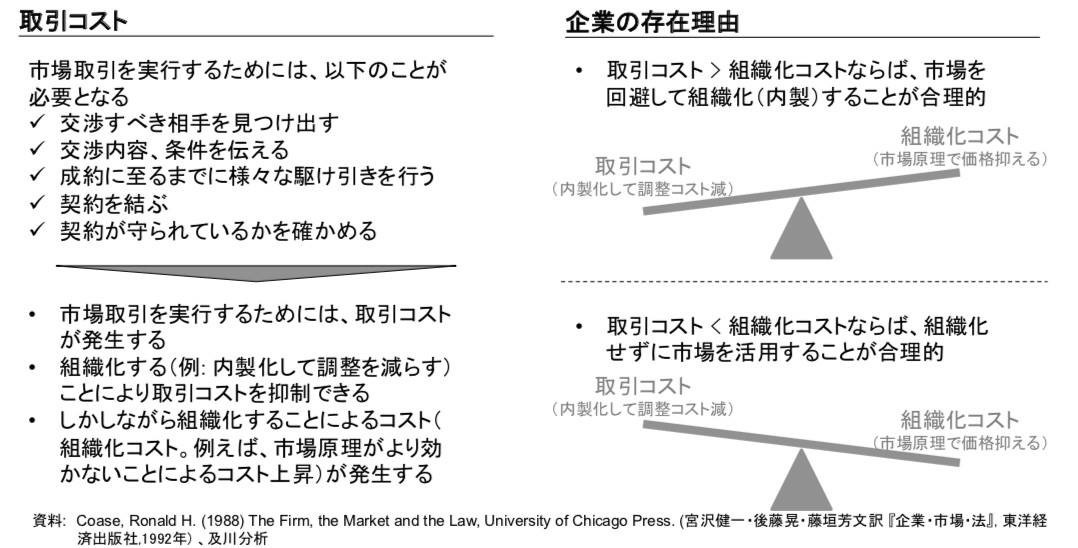

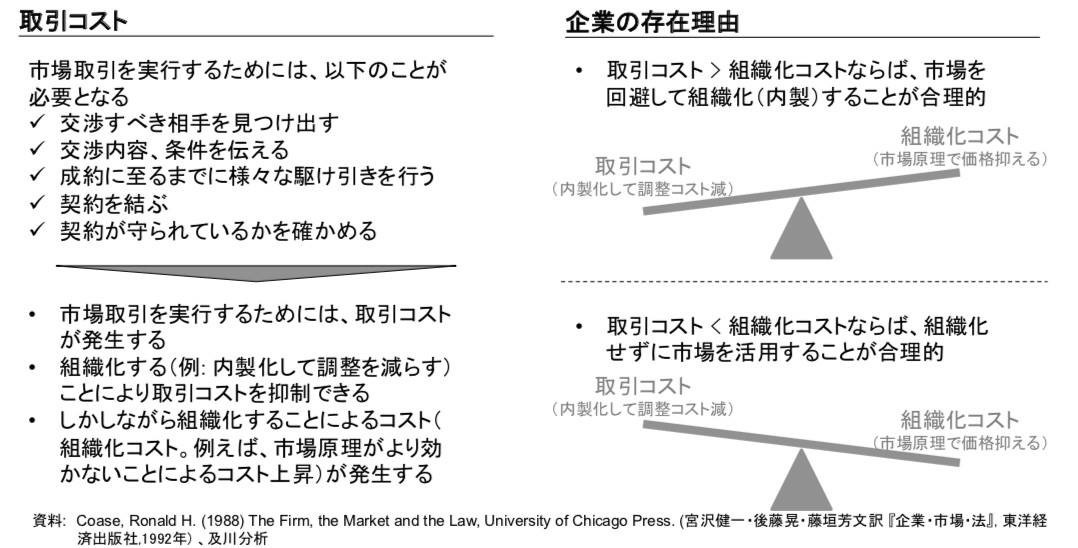

取引コスト

この経験曲線に基づくコストの観点とともに、そこでは見えない「取引コスト」も考慮に入れる必要がある(図5)。内製化することによって取引コストを抑えることができるが、それによって、先に登場した経験曲線を効かせたプレイヤーが市場原理の中で価格を抑えることなどによるベネフィット(組織化コスト)を失うことになる。どちらのコストが高いかによって、内製とアウトソースの線引きができる。

図5

何を内製化し、何をアウトソースするかについて検討する際には、これまで登場してきたコストの観点からの検討以外に、「コア・コンピタンス」「知識経営」そして「ホールドアップ問題」も実務に示唆があるだろう。

コア・コンピタンス

あらゆるプロセスを垂直統合(内製化)するのではなく、自社の競争優位の源泉となるスキル(コア・コンピタンス)を磨き込むことを重視すべきという議論(図6)は、コア・コンピタンスと関連性が高い領域は内製することが合理的な場合があるが、それ以外は内製にこだわる必要がないことを示している。

図6

知識ベースの企業理論

外部の知識を得るために社外のリソースを積極的に活用しようという考え方が「知識ベースの企業理論」に登場する(図7)。知識の獲得と利用とを分けて考えると、複数の専門化された知識を組み合わせて利用するスキルを内製化すれば、個々の専門化された知識は、必ずしも内製化する必要がなく、効率的に知識を得られる方法を採れば良いことになる。

図7

ホールドアップ問題

アウトソースする際に、取引先が機会主義的で、契約において不測事態の予見が困難で、取引が複雑で、自社で内製すべきスキルが取引先に蓄積される場合には、相手にその取引先に譲歩して非効率を受け入れざるを得ないような状況(ホールドアップ問題)になる可能性があるので、特定の取引先と長期契約を締結することには慎重になった方が良さそうだ(図8)。

図8

以上が、何を内製化し、何をアウトソースするかについて考える場合に参考になりそうな経済学・経済学の概念である。 みなさんの意思決定の参考になりましたら幸いです。

資 料

Coase, Ronald H. (1988) The Firm, the Market and the Law, University of Chicago Press. (宮沢健一・後藤晃・藤垣芳文訳 『企業・市場・法』, 東洋経済出版社,1992年)

Henderson, Bruce D. (1973) “The Experience Curve,” Perspectives, The Boston Consulting Group.

Klein, Benjamin (1988) “Vertical Integration as Organizational Ownership,” Journal of Law, Economics, and Organization, 4 (1), 199-213.

Kotler, Philip and Giuseppe Stigliano (2018) RETAIL 4.0, Mondadori Electa S.p.A., Milano (高沢亜沙砂代訳 『コトラーのリテール4.0』, 朝日新聞出版, 2020年)

Leimstoll, Uwe and Ralf Wölfle (2020) Direct to Consumer (D2C) E-Commerce, In: Dornberger R. (eds) New Trends in Business Information Systems and Technology. Studies in Systems, Decision and Control, vol 294.

Prahalad, C.K. and Gary Hamel (1990) “The core competence of the corporation, Harvard Business Review, 68, 79-91.

Smith, A. (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford. (高哲男訳 『国富論』I, 講談社, 2020年)

入山章栄 (2019) 『世界標準の経営理論』, ダイヤモンド社.

尾原和啓 (2020) 『ネットビジネス進化論』, NHK出版.

関口和代 (2015) 「アウトソーシングと下請制度」『東京経大学会誌』 278号 199-218ページ。

武石彰 (2003) 『分業と競争:競争優位のアウトソーシング・マネジンメント』 有斐閣.

中島巌 (2013) 「不確実性下における学習曲線と生産決定」『専修経済学論集』 48巻 71-94ページ。

(2020年10月21日にFacebookに投稿したテキストを再掲)